💻 画面の色と🖨️印刷の色はなぜ違うの?

デザインをしていると、「画面で見た色と印刷した色が違う!」という経験をしたことはありませんか?

その原因は、色の表現方法(色の作り方)がまったく異なるためです。

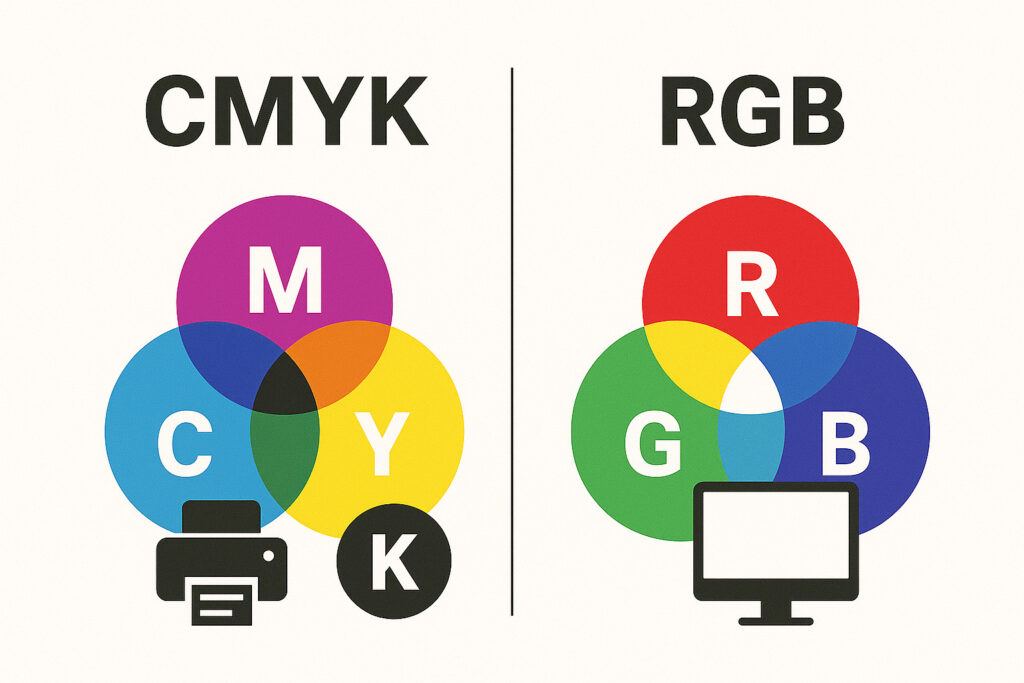

🌈 RGB:光で色を作る「加法混色」

パソコンやスマートフォン、テレビなどの画面は、RGB(Red=赤、Green=緑、Blue=青)の3色の光を組み合わせて色を表現しています。

この方法を**加法混色(かほうこんしょく)**と呼びます。

光を「足していく」ことで色が明るくなり、3つをすべて重ねると白になります。

たとえば、赤と緑を混ぜると黄色、青と赤を混ぜるとマゼンタ(紫がかったピンク)などになります。

つまり、RGBは“光を発する”媒体(モニターなど)専用の色表現なのです。

🖨️ CMYK:インクで色を作る「減法混色」

一方、印刷物は紙の上にインクを重ねて色を作ります。

このとき使われるのが、CMYK(Cyan=シアン、Magenta=マゼンタ、Yellow=イエロー、Key=黒)です。

こちらは**減法混色(げんぽうこんしょく)**と呼ばれ、光を「引いていく」ことで色を表現します。

3色のインクを重ねるほど光が吸収され、結果的に暗くなります。

理論上はC+M+Y=黒ですが、実際には濁った茶色になるため、深みのある黒を出すために「K(黒)」が加えられています。

つまり、CMYKは“光を反射する”媒体(紙など)専用の色表現です。

🧠 なぜ色が違って見えるの?

モニターは光を直接目に届けるため、鮮やかで明るい色に見えます。

印刷物は紙に反射した光を見るので、落ち着いた色合いになります。

特に蛍光色やネオンカラーは、RGBでは表現できてもCMYKでは再現が難しいため、印刷すると「くすんだ」印象になることがあります。

🎨 デザイナーの工夫

印刷用データを作る際には、最初からCMYKモードでデザインするのが基本です。

また、印刷前には**色校正(しょくこうせい)**を行い、仕上がりを確認することで「思っていた色と違う!」を防げます。

✍️ まとめ

| 表現方法 | RGB | CMYK |

|---|---|---|

| 使用媒体 | 画面(モニター、スマホなど) | 印刷物(チラシ、名刺など) |

| 色の作り方 | 光を足す(加法混色) | 光を引く(減法混色) |

| 重ねると | 白になる | 黒になる |

💡ワンポイント

- Webデザイン → RGB

- 印刷デザイン → CMYK

目的に合わせて、適切な色モードを選ぶことが大切です。

コメントを残す